Женщины Кубани в годы Первой мировой были готовы к подвигу и смерти

В ноябре 1918 года закончилась Первая мировая война, которая явилась не только временем тяжелых испытаний для большого количества стран и миллионов людей по всему миру. Для тогдашней России война была периодом грандиозного патриотического подъема, значительной и очень важной частью которого стали и женщины.

Накануне Первой мировой

К лету 1914 года политика ведущих империалистических держав поставила мир на грань большой войны. С каждым днем вооруженное столкновение Антанты (Англия, Франция и России) и Тройственного союза, который во главе с Германией и Австро-Венгрией проявил наибольшее стремление начать войну, становилось всё более неизбежным.

11 июля 1914 года сербскими заговорщиками был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Австро-Венгрия, используя это событие как повод и явно подстрекаемая Германией, объявила Сербии войну. Россия, будучи союзником Сербии, в ответ на это объявила всеобщую мобилизацию с 30 июля 1914 года. 1 августа Германия, союзник Австро-Венгрии, объявила войну Российской империи. Мировая война началась.

Реакция на начало мировой войны

Об этом долгое время официальные источники предпочитали не упоминать, но Первой мировой войны ознаменовалось в Российской империи, в том числе и на Кубани, небывалым приливом патриотизма. Он охватил практически все слои общества и почти все политические партии. Только большевики проводили политику, основой которой встал призыв Ульянова (Ленина): «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую».

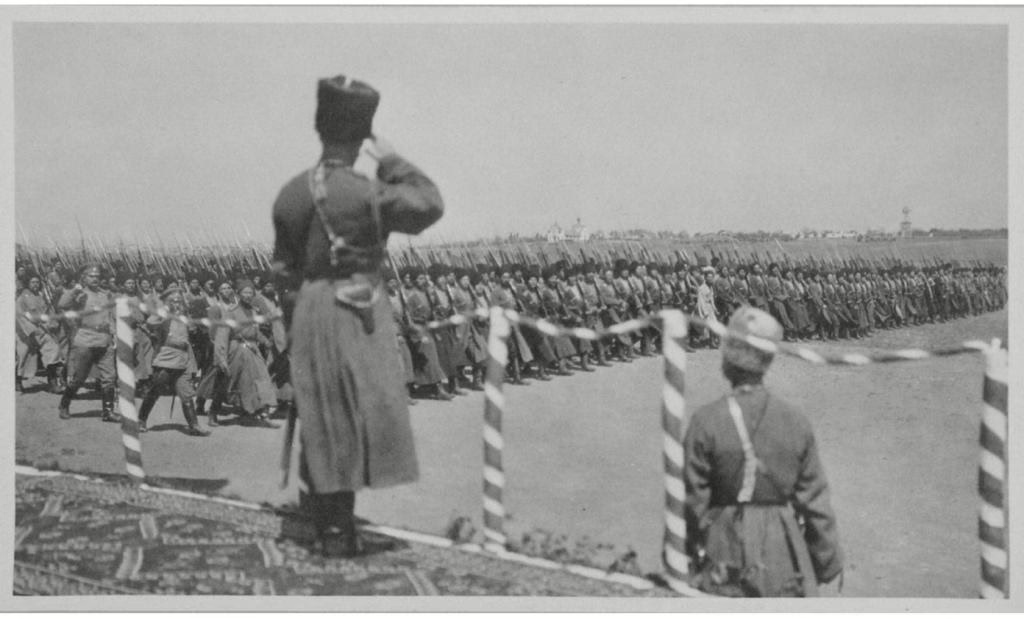

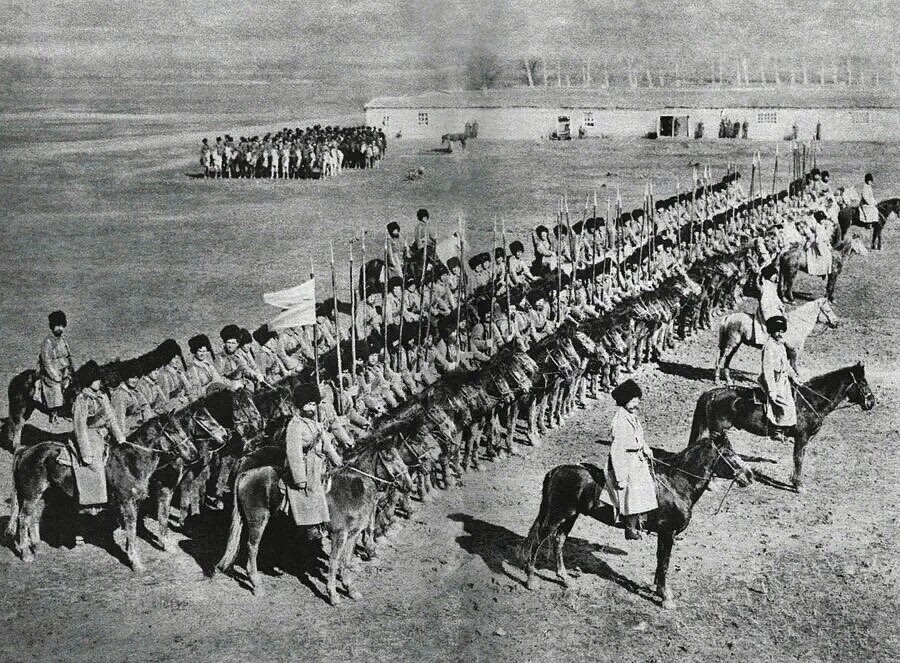

Манифестации в поддержку мобилизации войны в то время прошли во многих городах и станицах Кубанской области и Черноморской губернии. Население этих территорий отозвалось на призыв царя к защите Отечества чрезвычайно активно. В первые же дни Кубанское казачье войско отправило на фронт казаков 2-го Полтавского и 2-го Кубанского полков. В дальнейшем эта активность не ослабевала. Конные полки и пластунов провожали на фронт с песнями и орденами, как героев. Энергия и решимость Кубанского казачества были настолько велики, что даже в войсковых штабах отмечали невероятный подъём духа на Кубани. В итоге кубанцы выставили для участия в войне гораздо больше подразделений, чем требовали нормативы.

К августу 1915 г. на фронтах находилось более 97 тысяч кубанских казаков. Кубанское казачье войско выставило 37 конных полков, 24 пластунских батальона, 1 отдельный конный дивизион, 1 отдельный пластунский дивизион, 51 сотню, 6 артиллерийских батарей. Всего же, по официальным данным, в Первой мировой войне 1914-1918 годов в действующей российской армии находилось 2264 офицера и 111868 строевых и нестроевых кубанских казаков. Потери составили 3964 убитыми, 20886 ранеными и 2269 пропавшими без вести.

При этом массовый патриотизм проявлялся не только количественно, но и качественно. Казаки Кубани проявляли удивительную выдержку в суровых боях. Сохраняли боевой дух и отличались воинским мастерством вплоть до 1917–1918 годов. 117 офицеров и 30161 казак были награждены в годы войны.

Патриотический подъем среди женщин Кубани

Патриотический подъём в годы Первой мировой войны невозможно представить без самоотверженного ратного, воинского, трудового и нравственного подвига женщин. Они на фронтах, в госпиталях, в тылу внесли свой огромный вклад в общее дело борьбы с врагом. Лучшие дочери Кубани не дрогнули перед лицом опасности. Они самоотверженно встали плечом к плечу с мужчинами и не жалели свои свои силы и жизни в служении Родине.

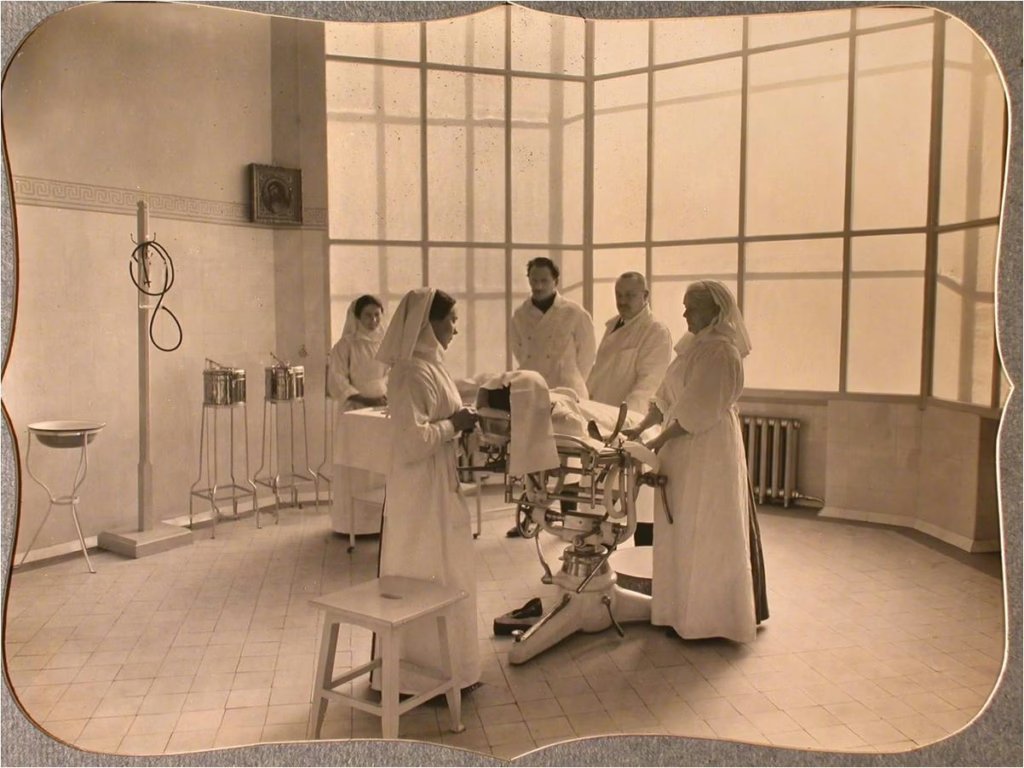

В конце 19-го – начале 20-веков проходил процесс создания Кубанского местного управления Российского общества Красного Креста и Кубанской общины сестер милосердия, которая имела своей целью в том числе подготовить опытных сестер милосердия для служения больным и раненым в военное время. На территории Войсковой больницы для нужд общины было построено новое здание, где был устроен лазарет.

К 1914 году в общине было 40 сестер милосердия, прошедших отличную подготовку у медиков Кубани и Санкт-Петербурга, а также на специальных курсах в Швеции. Эти женщины были из состоятельных дворянских, купеческих и казачьих семей, выпускницы женских гимназий, Мариинского института.

Доблесть не знает забвения

С самого начала войны многие сестры милосердия отправились на фронт. Они работали в полевых и госпитальных лазаретах. Сёстры милосердия самоотверженно ухаживали за ранеными и больными, рискуя жизнью в условиях боевых действий и эпидемий. Например в Краснодарском музее имени Фелицына есть свидетельства о том, что первым Георгиевским кавалером среди женщин-медсестер Северо-Западного фронта стала кубанская казачка. Будучи сестрой милосердия Елизаветинского госпиталя, Анна Матвеева только в течение одного боя вынесла с поля сражения около 30 раненых. Что до сих пор является примером истинного героизма и врачебного милосердия.

К сожалению, подробностей о службе кубанских медицинских сестер известно очень мало. Поскольку многие документы и воспоминания утрачены после революции и последующих потрясений. Тем не менее в том же музее Фелицына сохранились раритетные фотоснимки и упоминания отдельных лиц. Например, две фотографии: медсестры Марии Николаевна и еще одной медсестры – по имени Зинаида. Обе они в 1915-1916 годах служили в армии генерала Брусилова. Благодаря им и другим смелым женщинам Кубань смогла отправлять на фронт готовые медицинские бригады. Что немало способствовало сохранению жизни солдат. Один лишь факт, что в кубанских лазаретах все отравленные газом раненые выжили, стал показателем высокого уровня работы сестер милосердия. Имена не многих из этих женщин известны сегодня, но их доблесть не знает забвения.

Женское лицо не женской войны

И всё же война в то время считалась не женским делом. В лучшем случае женщинам — патриоткам удавалось (и позволялось) быть сестрами милосердия в лазаретах. Но были и такие героини, кто мечтал попасть именно на фронт, в самую гущу боев и сражаться рядом и наравне с мужчинами. Это были девушки из разных социальных слоев: богатые дворянки, офицерские дочери, казачки, простые крестьянки. Однако чаще всего им удавалось участвовать в военных действиях лишь по тем направлениям, где было возможно. Многие из них записывались добровольцами в существующие подразделения. Чаще всего в санитарные команды, команды связи или участвовали в разведывательных и тыловых операциях.

Но в отдельных случаях некоторым российским женщинам удавалось попасть на фронт, маскируясь под мужчин, чтобы стоять рядом с бойцами. Истории о девушках, переодевшихся в мужчин и тайно попавших в строевые части, нередко встречались в газетах тех лет. Однако чаще всего это были, как сейчас принято говорить, фейки, придуманные для привлечения читательского внимания или в целях пропаганды для поддержки патриотического настроя у населения.

«Казачка-девица» Елена Чоба

И всё-таки есть достоверные сведения о нескольких случаях, когда такие истории оказывались правдой. Один из таких случаев касается как раз судьбы кубанской девушки. Елена Чоба из станицы Роговской, позднее названная «казачкой-девицей», скрывала свой пол под именем Михаила Чобы и в 1915–1916 годах сражалась в 1-м Екатеринодарском полку на Западном фронте. Она отличался храбростью, силой, стойко переносила многодневные походы, участвовала в разведках и ночных атаках. По некоторым сведениям, в одном из боёв она вывела без потерь две орудийные батареи из окружения противника и за это была награждена. Всего Чоба воевала почти целый год и покинула фронт только после ранения, когда шальная пуля попала в ключицу. Свои награды перед отправкой на излечение казачка оставила на полковом знамени.

Ударные женские силы

Кроме массового движения сестер милосердия и некоторых известных случаев участия в боях отдельных женщин в годы Первой мировой войны, особого внимания заслуживает история 3-го Кубанского женского ударного батальона. Как и другие подобные воинские формирования он возник в 1917 году, после Февральской революции, когда Временное правительство объявило о верности союзническим обязательствам и провозгласило лозунг «Война до победного конца». Однако этот лозунг в массах популярностью не пользовался. Население Российской империи, в том числе армия, уже устали от войны, которая потребовала напряжения всех материальных, физических и духовных сил и отношение к которой становилось всё более отрицательным, вплоть до полного неприятия.

В этих условиях Временное правительство начало искать самые разнообразные способы для укрепления боевого духа войск. И решило воспользоваться инициативой Марии Бочкаревой. Имя и реальные героические деяния которой к тому времени уже были хорошо известны в стране. В начале Первой мировой войны Бочкарёва участвовала в сражениях, проявляла храбрость, даже в рукопашных схватках, ходила в разведку, выносила раненых с поля боя, была четыре раза ранена. Ей присвоили звание сначала младшего, а затем старшего унтер-офицера, она была награждена Георгиевским крестом и медалями.

Весной 1917 года Мария Бочкарева впервые высказала идею о создании женских добровольческих батальонов. По другой версии, идея создания женских батальонов принадлежала председателю Государственной думы Михаилу Родзняко. Как бы то ни было, но руководство Временного правительство ухватилось за эту мысль. Посчитав, что женщины, добровольно взявшие в руки оружие и сражающиеся с врагом, своим примером должны воодушевить упавших духом мужчин.

Короткая и не очень яркая судьба

Формировали женские ударные батальоны по штату военного времени Отдельного Туркестанского стрелкового батальона. Его утвердили 28 ноября 1916 года. В состав батальона входили четыре роты. А также отдельные команды: сапёрные, для связи, конные и пулемётные разведчики, нестроевая рота, обоз и лазарет.

Численность каждого формировавшегося батальона составляла по штату 19 офицеров, 1083 строевых и 85 нестроевых солдат, 5 чиновников, 58 повозок обоза и 127 лошадей. Каждому батальону на приобретение имущества полагалось по 1500 рублей. Насколько удавалось укомплектовывать женские ударные батальоны в реальности, к сожалению, достоверно неизвестно. Обмундирование состояло из простой солдатской формы без скидок на пол. Женщин стригли наголо, как и мужчин.

Количество добровольцев, откликнувшихся на идею, поначалу измерялось несколькими тысячами. Среди них были женщины из дворянских, военных, казачьих семей, а также представительницы интеллигенции — учительницы, курсистки и т.д.

С июня по октябрь 1917 года было сформирован целый ряд женских подразделений: 1-й Петроградский женский батальон смерти, 2-й Московский женский батальон смерти, 3-й Кубанский женский ударный батальон, Морская женская команда, кавалерийский 1-й Петроградский батальон Женского военного союза, Минская отдельная караульная дружина из женщин — добровольцев.

В целом, эти женские воинские формирования своей основной задачи так и не выполнили. И в конце концов достаточно быстро прекратили свое существование. 14 августа 1917 года генерал Корнилов, исходя из больших потерь, понесенных в одном из первых же серьезных боев самым знаменитым из этих соединений – отрядом под командованием лично Бочкаревой, запретил создание новых женских «батальонов смерти» для боевого применения. А уже созданные части предписывалось использовать только на вспомогательных участках.

Не удалось женским батальонам, по большому счету, и воодушевить мужчин. Как свидетельствуют воспоминания генерала Деникина, мужчины не рвались вслед за женщинами в атаку… В основном, солдаты энтузиазм женщин воспринимали в штыки, посылая в их адрес всякие, вплоть до неприличных, оскорбления…

Ударный батальон женщин Кубани

Что касается 3-го Кубанского женского ударного батальона, в котором служили десятки добровольцев – женщин из Кубанской области (среди них были и казачки, и представительницы других сословий), то он формировался медленно. При этом в ноябре 1917 года вышло представление Главного управления Генерального штаба «О расформировании воинских частей из женщин-добровольцев». Но в Екатеринодаре формирование женского батальона не прекратили. Его участницы прошли строевую и некоторые виды боевой подготовки и ждали приказа выступить на фронт. Однако в реальных боевых операциях (борьба на фронтах уже прекращалась) так и не принял.

27 декабря 1917 года штаб Кавказского военного округа направил телеграмму командиру батальона, войсковому старшине Андриану Григорьевичу Синчило о переводе батальона в Тифлис для несения гарнизонной службы. Уже там его планировали полностью вооружить. Но батальон до Тифлиса так и не добрался. А 26 февраля 1918 года штаб округа принял решение о невозможности его вооружения и снаряжения. И 3-й Кубанский женский ударный батальон расформировали.

3-й Кубанский батальон стал последней из «женских» частей эпохи. Его роспуском завершилась целая история женского добровольческого движения в русской армии. Не сохранилось достоверных данных о боевом пути этого батальона. О количественном его составе, именах командиров и простых рядовых солдатах — женщинах и награждённых в нём. Но факт его существования сам по себе говорит о необычном патриотизме кубанских женщин и их стремлении участвовать в судьбоносных событиях той поры.

Позже, в начавшейся Гражданской войне по обе стороны фронта воевало немало женщин. Некоторые даже командовали мужчинами, но отдельных боевых подразделений из них не формировалось.

Подвиг и память

Первая мировая войне была событием огромного значения. По своим масштабам и последствиям она не имела себе равных во всей предыдущей истории человечества. И как любая война, Первая мировая принесла людям неисчислимые бедствия. Тяжелые испытания, голод, болезни, потерю родных и близких, смерть.

Но именно в это тяжелое время невиданных испытаний русский народ в очередной раз показал всему миру свои бесценные, исключительно важные, сформированные на протяжении веков качества: любовь к Отечеству, готовность защитить Родину, культуру, традиции, религию предков. Русские люди готовы были отдать всё для общей победы. Как говорил писатель Алексей Николаевич Толстой, встретивший первые дни мировой трагедии военным корреспондентом: «Слабые стали сильными; сильные – героями; и каждый почувствовал, что у него есть Родина, которой он ещё не заплатил долга». Огромное число российских женщин продемонстрировала в годы Первой мировой войны свои уникальные возможности и лучшие черты русского народного характера: патриотизм и твердость духа, готовность послужить общему делу и самопожертвование, мужество и доблесть. И этого нельзя забыть никогда.

Автор: Людмила Ларина